【挑戰杯一等獎】眼球腦電波協控漸凍人輔助輪椅

前言:11月20日,第十四屆“挑戰杯”中航工業全國大學生課外科技學術作品競賽在廣州落下帷幕。西安電子科技大學共提交6件參賽作品,其中2件獲國家一等獎,3件獲國家二等獎,1件獲國家三等獎,并捧得“優勝杯”。這是西電自2005年捧得“優勝杯”后,時隔十年再次捧得。多年來,學校十分重視創新創業教育在人才培養中的作用,以“星火杯”科技創新競賽為龍頭,打造廣泛參與的科學競賽平臺,全面點燃大學生創新創業的火種。此次挑戰杯,校長鄭曉靜院士還特別召開協調會推薦挑戰杯成果。為了讓師生了解本次獲獎團隊的情況,西電新聞網采訪了這六個團隊,并將陸續推出六個獲獎項目的深入介紹。

為“漸凍人”量身定制的新型智能輪椅

——記第十四屆“挑戰杯”國家一等獎項目“睿眼隨行”團隊

■特約記者 王朱丹 學生記者 滕瀚哲 丁彤

項目名稱:“睿眼隨行”眼球腦電波協同控制的漸凍人輔助輪椅

項目簡介:“睿眼隨行”科技作品是為漸凍癥患者設計的使用眼球腦電波協同控制的智能輪椅。該作品獨具創新性地將眼球追蹤技術和腦電波專注度檢測技術相結合,有效避免了眼球控制的誤操作,同時彌補了腦電波識別準確度低的缺陷,解決了漸凍人難以操作傳統輪椅的困擾,為其日常生活出行提供了便利。項目本身成本低廉,經過陜西省漸凍人關愛互助協會的評測,具有很高的實用價值,在其研發期間就已收到相關公司的合作意向書,目前已申請實用新型國家專利,有望進一步完善,推向商業化生產。

團隊核心成員所在院系:電子工程學院、通信工程學院

一年前,央視主播張泉靈在微博上貼出完成“冰桶挑戰”的照片和視頻,并點名國家衛計委接受挑戰。一個小時后,國家衛計委用捐款的方式應戰,成為第一個加入“冰桶挑戰”的國家部委。于是,“冰桶挑戰”這項公益慈善活動在全社會風靡起來。

在大家湊熱鬧、圍觀眾多大佬身澆冰水的同時,有這樣一個群體也隨之進入了人們的視線,他們就是“漸凍人”。這類人患有“肌萎縮側索硬化癥”,是一種肌肉萎縮,難以控制身體自主移動的罕見病癥。“冰桶挑戰”的初衷和目的,就是喚起全社會對“漸凍人”的普遍關注,在他們眼看自己的肉體逐漸“凍住”的同時,應該讓他們的心靈感受到溫暖……

可喜可賀的是,西安電子科技大學的“睿眼隨行”創新團隊,經過兩年多的努力,制作了一款用眼球和腦電波協同控制的輪椅。它能在使用者注意力集中時,通過檢測眼球位置的變化來控制輪椅的移動,真正解放了傳統輪椅對肢體控制的依賴。正是這款傳奇的輪椅,給漸凍癥患者們帶來了新的曙光。

11月20日,在第十四屆“挑戰杯”大學生課外科技學術作品競賽終審決賽上,“睿眼隨行”團隊憑借著這款為漸凍人量身定制的新型“智能輪椅”,一舉奪得國家一等獎。說起這款輪椅,它的誕生之路充滿著曲折與挑戰。

偶然之舉,興趣激發心中靈感

在大一時,朱翊和他的同班同學馬璁因一個偶然的巧合,接觸到了腦電波信號檢測技術,兩人對此產生了很大興趣,制作一個由腦電波控制的機器人的想法由此誕生。

在參加大學生國家創新訓練計劃時,他們制作了最初的第一代機器人。該機器人可以通過腦電波控制行走的方向,通過安裝攝像頭實現3D探測功能,這個新穎而有趣的機器人也吸引了眾多評委老師的關注,還被評為了優秀作品。這項技術的成功實現,給他們帶來了勝利的喜悅和成就感,也鼓舞著他們繼續將作品完善下去。

此時的機器人,僅由腦電波控制,在移動時的精確度并不是很高,因此,他們又開始思索,是否可以加入另一種操控方式,一起來控制這個機器人呢?答辯時評委老師的一個問題,給了他們一個新的思路。

“既然腦電波識別不準確,那能不能讓我看向左,它就朝左走,看向右它就向右走呢?”回想起這個對話,朱翊又有了新的感悟,“因為距離大腦最近的就是眼睛,視覺與運動又有著密切的聯系,雖然之前也考慮過使用陀螺儀傳感器,但控制起來較為繁瑣,綜合考慮多種方案之后,最終我們選擇給它添加人眼識別系統。”

那么如何捕捉眼球微小的變化呢?如何應對不同使用環境下光線的差異呢?這又是一個新難題。“剛開始的人眼識別系統采用的是傳統攝像機,室內環境、遮擋物、天氣等因素都會導致圖像難以辨別。”經過多次嘗試,團隊發現紅外線攝像頭可以準確獲取輪椅使用者的眼部圖像,經過這一改進,“睿眼隨行”輔助輪椅的雛形——由眼球和腦電波雙重控制的機器人誕生了。

測試第一代機器人(圖左下角)

創新路上,與信念和毅力同行

改進后的機器人,在其各項性能上都優于第一代機器人,團隊便開始致力于提高作品的實用性,將機器人改造成輪椅,使其更好的為社會服務。

談及輪椅這個實用性的想法,團隊成員馬璁說:“去年有個全球性的公益活動叫做‘冰桶挑戰’,喚起了人們對漸凍癥患者的普遍關注,當時我們正好在做這個項目,所以就想到,雖然他們的手和腳無法自由運動,但靠近腦部的眼睛還是健康的,為何不讓我們的機器人帶著他們四處走走呢?”

從機器人到輪椅的轉型過程也并非是一帆風順的。“我有一次沒注意到一個小電阻,測出來的數據差異很大,卡了半個多小時,還有一次,我把同樣的代碼復制一遍,編譯器甚至也會報錯。”團隊的成員們對各自奇奇怪怪的經歷都記憶猶新,“在實際操作中就會發現,這種不起眼的小錯誤有很多,只能一點點地慢慢排除。”

“當我們遇到難以解決的瓶頸時,于老師經常鼓勵我們,幫我們分析可能存在問題。”提到指導教師于昕,團隊成員張鵬充滿感激地說,“于昕老師是我們智能控制課程的任課教師,也在指導我們做這個項目,她在許多關鍵問題上都提供了寶貴的建議。”

回想整個探索和改進的過程,朱翊說:“當時做這個項目的時候誰也不知道能不能成,我也不知道,但既然做了,就要堅持下來。”是這樣一種信念,在支撐著他們不斷向前,努力去做得更好。

“睿眼隨行”第二代智能輔助輪椅

寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。團隊付出的諸多努力,使得“睿眼隨行”智能輔助輪椅不僅在控制上具有很高的準確性,還有較高的安全性:這款輪椅只有在使用者注意力集中時,才能通過眼球來控制輪椅移動,避免了眼球無意間的移動造成誤操作。團隊在制作這款輪椅時,將腦電波檢測裝置設計成了一個閾值開關,當思維專注,腦電波超過閾值后,才會將眼球追蹤系統判斷為有效。

對于使用者來說,這款輪椅操作起來也十分簡單。操作者只需要稍微專注地平視前方,輪椅就會向前移動,眼睛向左、向下看,輪椅就會向左、向后移動。除了平常的移動操作之外,輪椅還設有緊急開關。在輪椅移動的時候,只需要眨一下眼睛,這套系統就會立即停止。更方便的是,這套“睿眼隨行”控制系統可以安裝在各種傳統輪椅上,使用者可根據自身需求購買輪椅,再對其進行改造,使其能真正做到“睿眼隨行”,具有很高的普適性。

厚積薄發,“挑戰杯”中創造傳奇

在參加挑戰杯終審決賽之前,團隊再次對這款作品進行了完善。在老師的建議下,他們將“睿眼隨行”這套控制系統,重新移植到一個新的電動輪椅上,能夠在輪椅自帶的電機操作桿和“睿眼隨行”系統間進行自由切換。

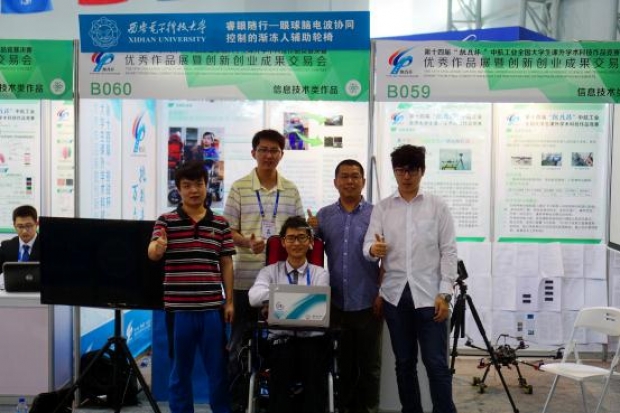

11月17日,朱翊和他的團隊來到了廣州市全國“挑戰杯”的決賽現場。這款新穎而實用的“智能輪椅”很快就吸引了現場的評委,有些評委還親自坐上了輪椅,來體驗僅靠轉轉眼球就能讓它移動的神奇。三天后,“挑戰杯”終審決賽落下帷幕,“睿眼隨行”眼球腦電波協同控制的漸凍人輔助輪椅脫穎而出,榮獲國家一等獎。

第三代輔助輪椅

指導教師于昕評價說:“作品的應用突破點非常明確,并使用了較為前沿和科學的控制技術,在后續的實際使用中,會有很廣闊的市場前景。”說起這個團隊的成員,于昕老師欣慰地說:“這些同學所具備的創造力、想象力,還有研究時的專注和勤奮,以及豐富的比賽經驗和知識積累都是獲得榮譽的重要原因,我很享受與他們合作的過程。”

目前,這款輪椅已申請了實用新型國家專利。對于作品的后續完善和推廣,團隊表示,這件作品還有許多可以完善的地方,比如可以設計一個簡潔的用戶界面,讓不同的使用者在調整參數時更直觀,便于操作,輪椅的控制穩定性也可以進一步提高,在外觀設計上也可以變得更美觀。

回顧參加競賽的歷程,朱翊坦言:“我在小學時就玩過簡單的機器人,在大一做星火杯時,看到自己在單片機上編寫的程序能夠完成這么多的功能,就會很有成就感,這是一種正反饋吧。以玩的心態去學習,找到自己的興趣所在,學起來就會很輕松。”

對于有意向在競賽方向發展的在校大學生,朱翊建議要善于發現,敢于創新:“對本科生來說,可能大部分的創新都是微創新。我們不能像博士生一樣在某個領域研究得非常深入,但我們可以在已有技術的基礎上加以應用和組合,來解決我們實際生活中所遇到的問題。”不斷提升自己解決問題的能力,同時善于觀察和發現生活中的需求,也許某一天,這樣一個不經意間的靈感,就會成就下一個優秀作品。

相關鏈接:挑戰杯獲獎項目