大秦帝國作者孫皓暉走進名人名家講壇

E流網訊(通訊員 陳小康 李先陽 陳海雁 記者 秦明)4月12日,《大秦帝國》作者孫皓暉先生走進西電名人名家講壇,為南校區400余名師生作了一場題為《中國文明正源的歷史形成——從商鞅和秦始皇談起》的精彩報告。

報告會:歷史縱深感強,視角獨特

當天早上9時許,南校區大學生活動中心小劇場已座無虛席,在一片熱烈的掌聲中,精神矍鑠的孫皓暉先生走上講臺,開始了近三個小時的精彩報告。

特約攝影:王霖川

報告中,孫皓暉首先從文明正源的形成出發,對中西文明進行了簡單比較。他說西方人信奉上帝,認為人是有原罪的;而中國人則信奉被神化了的英雄人物。在中國較早的社會中,人們對人性善惡各執一詞,秦以后,人性本善逐漸趨于主流。而且,西方文明正源的形成只經過了一個特定時期,而中國則經過了前后六個時期。這也從一個側面印證了中國文明起源的多元性。

孫皓暉說,要審視歷史,就必須面對歷史上的一座高山——《史記》。一方面,《史記》為我們研究歷史提供了寶貴的資源;另一方面,史記也是一座必須跨越的高山,也就是說,我們必須克服其中保守陳舊的觀念。他介紹說,《史記》中對文仲、商鞅、秦始皇這類建功立業的英雄,從道德方面進行了貶低,卻對隱逸、逃遁者持贊賞態度,如果我們不能破除這其中的保守觀念,社會就很難向前快速發展。

特約攝影:王霖川

在提及儒家學說時,孫皓暉說,《大秦帝國》并沒有刻意貶低儒家,而推崇法家。他說,雖然儒家學說比較保守,但保守在社會發展中也有重要的作用和地位,如果說其他學說是社會進步的發動機,那么儒家學說就是社會發展的制動器,能消除許多發展中出現的浮躁盲目,向社會揭示改革應該有度。但是,漢武帝之后獨尊保守,罷黜其他,從而使社會失去了發動機,進而制動器就變得毫無價值。一家的文化霸權造成了整個中國文明的衰落,違背了中國文明多元共生的本質。

之后,孫皓暉從政治經濟等領域,分夏、商、周、春秋、戰國、秦六個方面,對中華文化的發展進行了解析。關于商鞅變法,他將其成功歸結于對社會清醒而理性的認識,以及變革高層的團結和高度共識。他說,商鞅變法有著文化坐標的意義,成功涉及了國家運作的各個方面。

報告中,孫皓暉還介紹了強勢的秦文明。他說,一直以來,秦文明在理念上一直被扭曲和埋沒,但在制度上卻得到了傳承。他用史實論證了秦始皇是歷史上最為勤奮的皇帝,而且具有很高的政治道德,而且其在任時期,名臣高士不斷涌現。而且,秦統一六國后,并沒有上演狡兔死、走狗烹的歷史悲劇。同時,秦在統一六國過程中,一直固守邊防胡患,展現了對華夏文明的高度責任感。

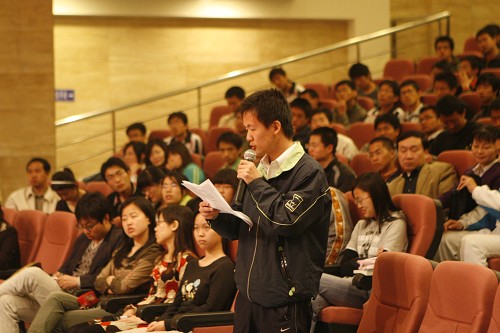

互動交流:回答字字珠璣,發人深省

在報告會的互動階段,孫皓暉與在場的聽眾進行了深入交流。關于如何讀書,他給西電學子提出了中肯的建議,他說到:“讀書可失之深刻,但不可失之廣博。同時,我們應該從書本中站起來。”

特約攝影:王霖川

在回答一個特地趕來的中學生請教現代人應如何看待秦人和秦文化時,孫皓暉說,戰國時代的精神可以用兩句話概括,即韓非子的“多事之時,大爭之世”和晏子的“凡有血氣,皆有爭心”。秦帝國時代是一個以沖突與競爭為主流的時代,創新者存,保守者亡,涌起了一波又一波的變法高潮,使得中國文明的涓涓細流全面匯聚、重新融合,強力鍛造而開創出波瀾壯闊的文明正源。

當有同學提到商鞅不得善終的問題,孫皓暉先是風趣地給予了否定,之后他說:“生命的意義就是為價值理念而據理力爭,即使犧牲也在所不惜。人的善終與否并非只是以呼吸的長短或結束方式為標準的,而要看精神生命是否得以體現。”

特約攝影:王霖川

據介紹,本次報告會的主講人孫皓暉生于陜西三原,曾任西北大學法律系教授。1993至1997年,基于對中國原生文明的思考,他完成136集《大秦帝國》文學劇本的創作,同期開始《大秦帝國》的案頭準備。1998年后,他辭職專事寫作長篇歷史小說《大秦帝國》。2008年4月,歷時16年創作的長篇歷史小說《大秦帝國》全套出版,共6部11卷,504萬字。這是目前唯一全面、正面表現秦帝國時代的長篇歷史小說。同名電視連續劇也即將于近期在央視播出。

作為名人名家講壇系列報告之一,本次報告會由黨委宣傳部、團委、新生部共同舉辦,黨委宣傳部部長強建周主持。(完)